Género: fantástico.

Regresamos del viaje agotados. Manuel se quejó de que su dolor de rodilla crónico estaba molestándolo mucho.

—Debiste dejar que te ayudara a manejar, pero eres bastante terco.

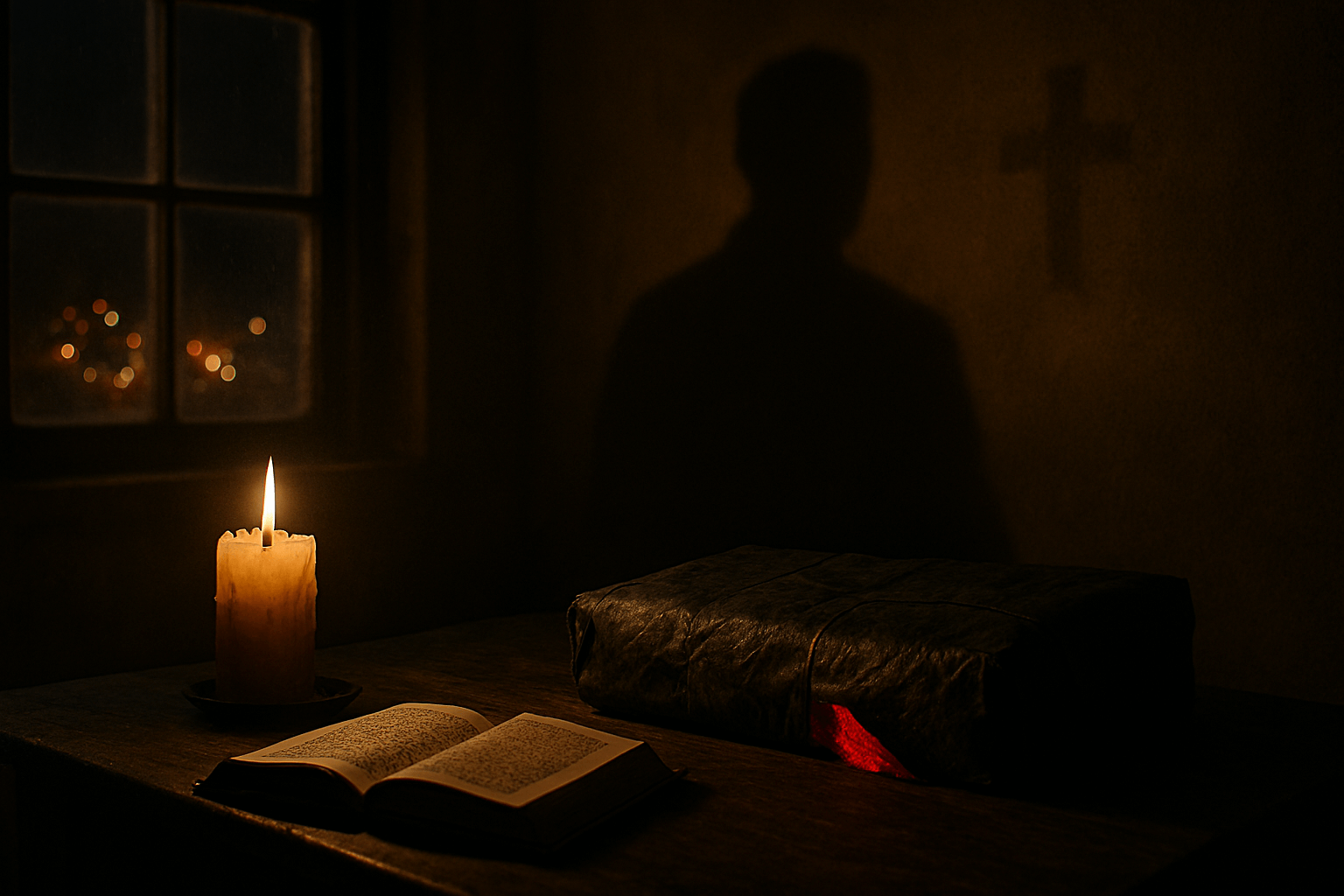

La casa se hallaba como la dejamos, pero la luz se percibía extraña, apagada. Las flores del jardín se veían mustias, un manto de tristeza las cubría.

—¡Tan solo fueron cinco días! —me quejé mientras las regaba.

—Estamos cansados, mujer, deja eso. Yo también quisiera ponerme a terminar la casita del árbol que le prometí a Lucy. Mañana será otro día.

Más tarde, mientras deshacíamos maletas, yo pensaba en nuestra hija Valeria. «Debo encontrar el momento adecuado para hablar con ella. Ya lo he pospuesto mucho».

A la mañana siguiente, pasé a ver mis plantas. No habían revivido como yo esperaba. Entré en la cocina y preparé café. Me serví una taza y me acerqué a la ventana. Recordé otras tazas de café junto a ese ventanal y extrañé la luz diáfana y cálida que lo hacía a uno sentirse vivo. Acerqué la taza a mis labios y le di un sorbo. Lo primero que pensé es que el café debía estar viejo. Luego, de la nada, mi nariz percibió, ya no el apagado aroma del café, sino un olor punzante a gasolina y a plástico quemado.

—¿Qué te pasa? —preguntó mi esposo, que acababa de entrar, al ver que yo dejaba la taza a un lado, con repulsión.

—No es nada —dije, tratando de sonreír— ¿Qué tal tu rodilla?

—Es curioso, hoy amanecí sin dolor.

—¡Suertudo! —le dije, y él rio, travieso.

Escuchamos el ruido de un auto que se estacionaba frente a la casa.

—¡Es Valeria! —exclamó Manuel emocionado—. ¡Iré a abrirle!

—¿Viene sola? —pregunté esperando que así fuera. Lo que quería tratar con ella era algo delicado.

—No. Viene con su amiga, Julieta.

Me sentí contrariada.

Cuando él llegó al portón, ella ya había entrado. Tenía los ojos llorosos y una mueca de dolor le cruzaba la cara. Julieta también tenía mal semblante. No parecían vernos, iban de un lado a otro sin reparar en nosotros. Manuel se cansó de gritar—¡Valeria!

Yo me desesperé y me interpuse en su camino, y fue cuando la realidad nos golpeó a fondo: el cuerpo de mi hija pasó a través de mí, como si yo fuera un gas y no ofreciera resistencia. Manuel y yo nos miramos sin comprender.

—De repente me ha parecido atravesar un frío glacial —le dijo mi hija a su amiga.

—Tranquila, Valeria, todo está tan reciente. ¿Quieres que volvamos?

—Aún no ¡Hay que encontrar a Nico!

El día anterior no nos preocupamos mucho de no ver a nuestro gato, le habíamos dejado comida y agua suficiente. Nico solía desaparecer, pero siempre volvía.

Valeria rebuscó por todos lados y luego salió al jardín trasero. Mientras ella inspeccionaba, notamos una tonalidad azulada al fondo del terreno.

—¿Qué es eso? —pregunté a Manuel extrañada.

—No sé. ¿Quizá una distorsión de la luz?

Valeria caminó hacia Julieta con una tiesa bola de pelos en los brazos. Sollozaba y le costaba hablar.

—Está… muerto. Igual que…

Julieta se acercó y la abrazó, luego las dos se fundieron en un breve beso en los labios, tierno, pero no de amigas. Manuel me miró, tenía los ojos como platos.

Se marcharon llevándose el cuerpo de Nico, y antes de irse, fuimos testigos de otro beso, ahora no tan tierno.

Más tarde salimos los dos a ver las estrellas, pero la noche era un lienzo oscuro donde las tinieblas reinaban, a excepción del jardín, donde el extraño resplandor azul no se iba.

—No recuerdo las noches así de sombrías. ¿Qué le pasaría a nuestro Nico? —dijo Manuel con la voz quebrada—. Y ese beso entre Valeria y Julieta…

—Siempre parecía querer contarme algo, para al final no atreverse. Pensaba hablar con ella y… ahora es muy tarde.

—Es triste pensar que no sintió confianza para contarnos. ¡La hubiéramos apoyado! —dijo con vehemencia.

Yo asentí. Nos abrazamos llorando por todo lo que dejamos de hacer en vida.

—¿Y nosotros? —me preguntó. Su mirada reflejó la desolación que compartíamos. No supe qué decirle.

Manuel trabajaba todos los días buscando terminar la casita para nuestra nieta, Lucy, pero todo avance desaparecía al día siguiente. Daba pena verlo, su cuerpo doblado por la frustración, para luego respirar hondo e iniciar de nuevo.

Otro día vinieron nuestras dos hijas con un agente de bienes raíces. El hombre recorrió nuestra casa haciendo fríos cálculos. Donde había recuerdos él solo veía dinero.

Valeria y su hermana Lucía salieron al jardín, las seguía la pequeña Lucy, de tres años. Para nuestra sorpresa, nuestra nieta nos reconoció y su carita se iluminó de felicidad.

—¡Abi! ¡Abu! —gritó y caminó hacia nosotros. La primera reacción de Manuel fue abrirle los brazos, pero yo le hice señas de que se alejara. Su cara se ensombreció, pero entendió que no debíamos perturbarla haciéndola pasar por la misma experiencia que había tenido Valeria. Nos partió el corazón la mirada de extrañeza de nuestra nieta.

—Es una pena que papá no la terminara —dijo Valeria señalando la casita del árbol.

—Bueno, ella igual la disfruta —dijo Lucía mirando a su niña que se asomaba sonriente por un hueco que debía ser una pequeña ventana.

—¿Crees que ellos estarían de acuerdo en que vendamos su casa? —preguntó Valeria.

Nosotros gritamos al unísono «¡¡¡No!!!» Un grito que no movió ni una hoja del jardín, tampoco hizo que nuestras hijas voltearan, y Lucy, ahora concentrada jugando en la casita, ni se dio por enterada.

—¿Sabes Manuel? La vida sigue sin nosotros. Esta… ya no es nuestra casa.

En ese momento el odioso agente se asomó señalando la casita inacabada.

—¡Tendremos que tumbar eso! —gritó.

Vi que Manuel estaba a punto de estallar. Lucía lanzó un resoplido de disgusto, tomó a Lucy y entró en la casa seguida de Valeria.

Manuel gritó con todas sus fuerzas, de pura frustración. Un grito que solo pudimos escuchar él y yo, sin ninguna repercusión en el mundo. Lo abracé fuerte hasta que se calmó.

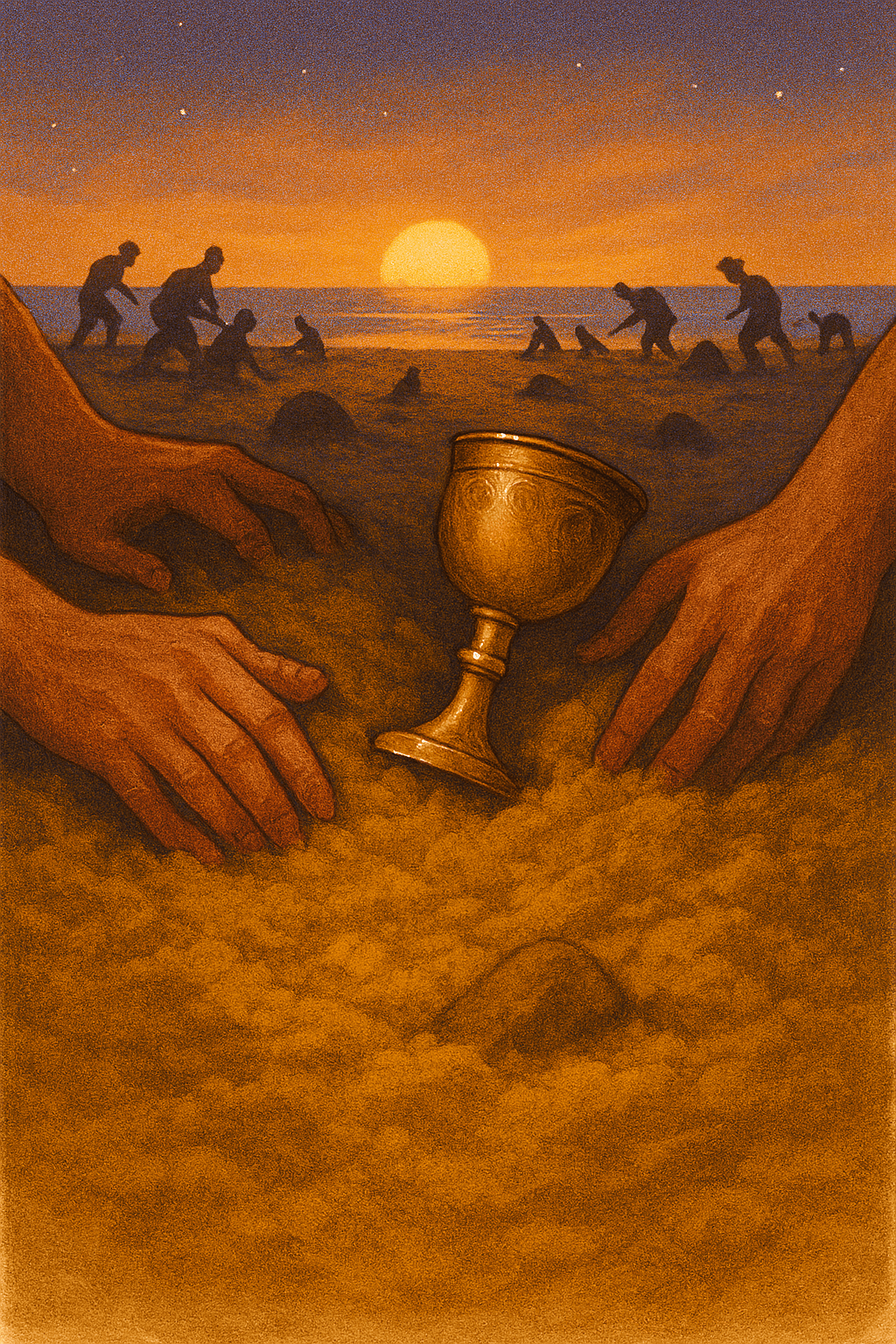

Un ronroneo familiar hizo que volteáramos para todos lados hasta que lo vimos. Ahí, con su apariencia distinguida, estaba Nico: esbelto cuerpo negro, pecho y patitas blancas, como si portara un esmoquin. Un aura azulada lo envolvía. Caminó hacia el fondo del jardín y nos volteó a ver, quería que lo siguiéramos. La tonalidad azul en el terreno, conforme nos acercamos, tomó la forma de una enigmática puerta. Nico se paró frente a ella.

—Creo que debemos abrirla —le dije a Manuel.

—No estoy seguro. Me gustaría ver a las chicas de nuevo. Y a Lucy. ¿Viste qué simpática estaba? ¡Quisiera verla crecer!

—Yo también, pero…

Nico maulló fuerte y claro, como dando su opinión en el asunto. Manuel y yo nos miramos mientras las lágrimas se asomaban en nuestros ojos.

Me acerqué a la puerta y la abrí tímidamente, del otro lado se filtró una luz intensa que nos recordó cómo era la luz «normal» y no ese remedo gris en el que habíamos estado viviendo los últimos días. Volteamos para despedirnos de todo y, desde una ventana del segundo piso, vimos a Lucy que movía su manita diciendo adiós. Agitamos nuestras manos y le tiramos besos.

Nico avanzó primero, como si siempre hubiera sabido el camino. Nosotros le seguimos tomados de la mano.

Autor: Ana Laura Piera.

Si eres tan amable de dejar un comentario, deja tu nombre. A veces wordpress los pone como anónimos y no sé a quién responder o visitar. Gracias.

https://bloguers.net/votar/AnaPiera68

https://bloguers.net/literatura/la-casa-apagada-cuento-corto/