284 palabras. Tiempo de lectura: un minuto y medio.

Desde el púlpito, el padre Gabriel exhortaba a sus feligreses a portarse bien durante el carnaval:

—¡Y no quiero enterarme de que alguno ande borracho y en malas compañías! ¡Y ustedes, mujeres, mejor quédense en sus casas pidiendo por las almas perdidas que deambulan durante estas festividades de dudoso provecho! ¡Espero no tener que confesar a tantos como el año pasado, que se me desgastó la oreja de oír barbaridades!

La gente salió de misa sintiéndose regañada antes de tiempo. Las tres beatas del pueblo: Dolores, Refugio y Patrocinio, miraban a todos con caras de «ya lo dijo el padre, ¡compórtense!»

El cura se quedó guardando algunos objetos litúrgicos, mandó decir que ese día no habría confesiones, pues se sentía mal, y salió corriendo a la casa parroquial.

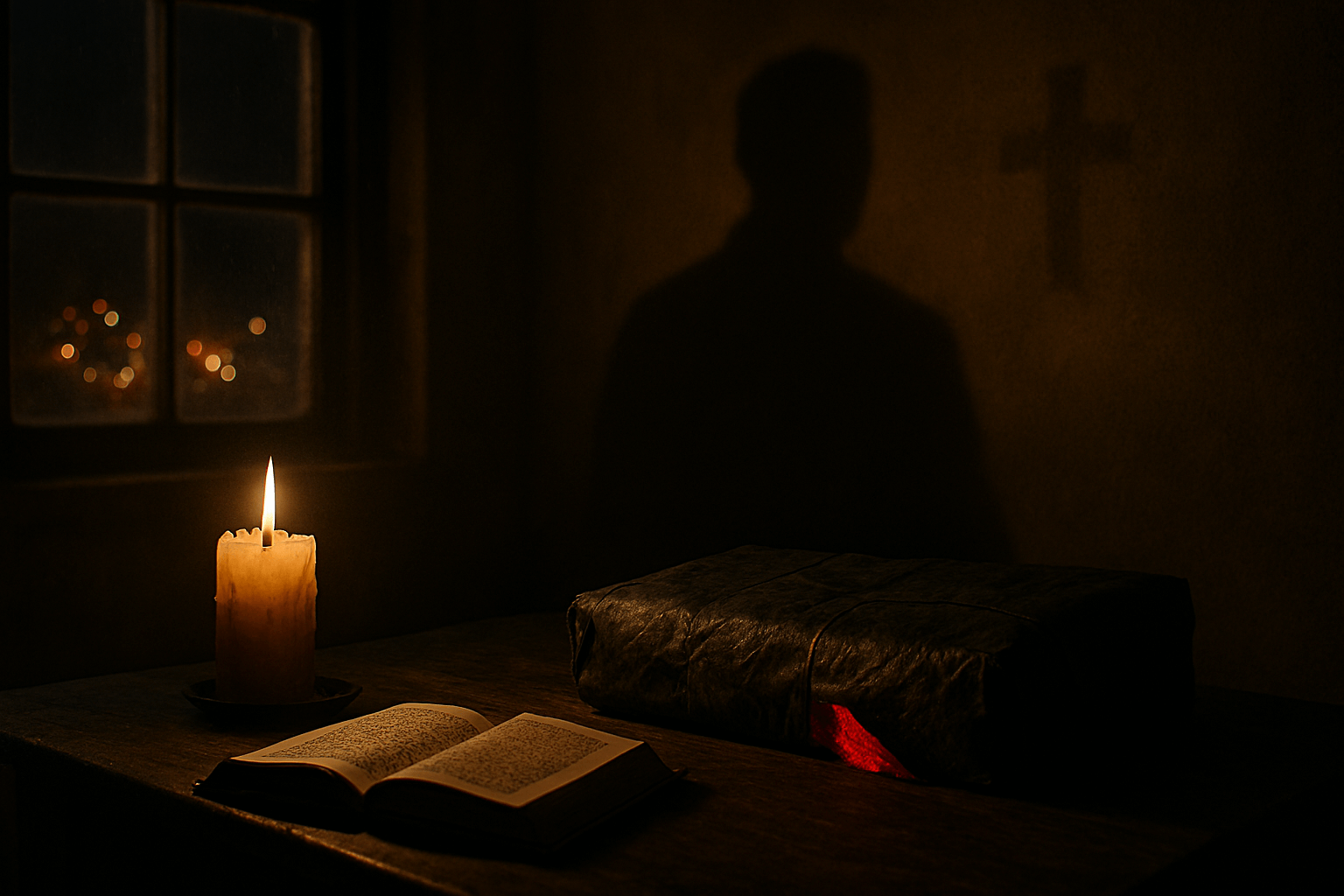

Una vez en su sencilla habitación, impregnada de humedad y aroma a cirios, sacó de una cómoda una prenda envuelta en papel oscuro. La retiró con delicadeza de su envoltorio mientras su respiración se hacía más agitada. La tela de satín rojo atrajo las manos de Gabriel como un imán. La acarició con manos trémulas y pasó sus dedos por los cuernos plateados de la capucha. Luego miró con ojos entornados la máscara de gesto maligno. Se puso el disfraz con devoción, como cuando se vestía para la homilía, y se contempló en un manchado espejo de cuerpo entero. Su rostro se ensombreció cuando vio reflejado el crucifijo de su cabecera, donde un Cristo doliente lo miraba con dureza. Gabriel lo descolgó y lo guardó en un cajón. Luego se puso la máscara. El espejo reflejó un demonio de ojos ardientes.

De lejos le llegaron la música y el jolgorio. El carnaval acababa de iniciar.

Autor: Ana Laura Piera.