A veces la providencia tiene sus propios tiempos y caminos…

Lucas Rodríguez cerró su carpintería y empezó a andar hacia su casa. Iba distraído, pensaba en su último trabajo: la cuna para su hijo. Aún faltaban algunos detalles para terminarla.

«El niño se llamará Mateo», había decidido Lucas, pero también lo habían decidido las innumerables y antiguas voces de sus antepasados, susurrándole al oído. Poner nombres tomados de la Biblia era toda una tradición, en especial los de los evangelistas. Por eso en la familia de Lucas abundaban los «Mateos», «Marcos», «Lucas» y «Juanes». Su niño no sería la excepción y tendría la cuna más linda de todas.

Absorto en la elaboración de la cuna, apenas había reparado en las dificultades de la pequeña isla donde vivía. San José era un lugar remoto y dependía del gobierno para recibir la gasolina necesaria para salir a pescar y sostener a las familias. La situación era mala: el suministro llevaba meses fallando y la gente estaba desesperada.

Su mujer, Socorro, lo recibió en la puerta, agitando nerviosa su panza de ocho meses. —¡Lucas, por fin llegas! ¡Vete para la playa! —Había urgencia en su voz. Lucas tenía ganas de descansar un poco y quizá tomarse una cerveza, así que puso los ojos en blanco y preguntó:

—¿Qué pasa ahora, mujer?

—¡Están encontrando oro en la playa! —dijo emocionada—. Ildefonso fue el primero: halló una esclava de oro. Luego Servando encontró un anillo. ¡Apúrate, hombre, o no nos tocará nada! —Lo empujó hacia la puerta con la fuerza de un tren.

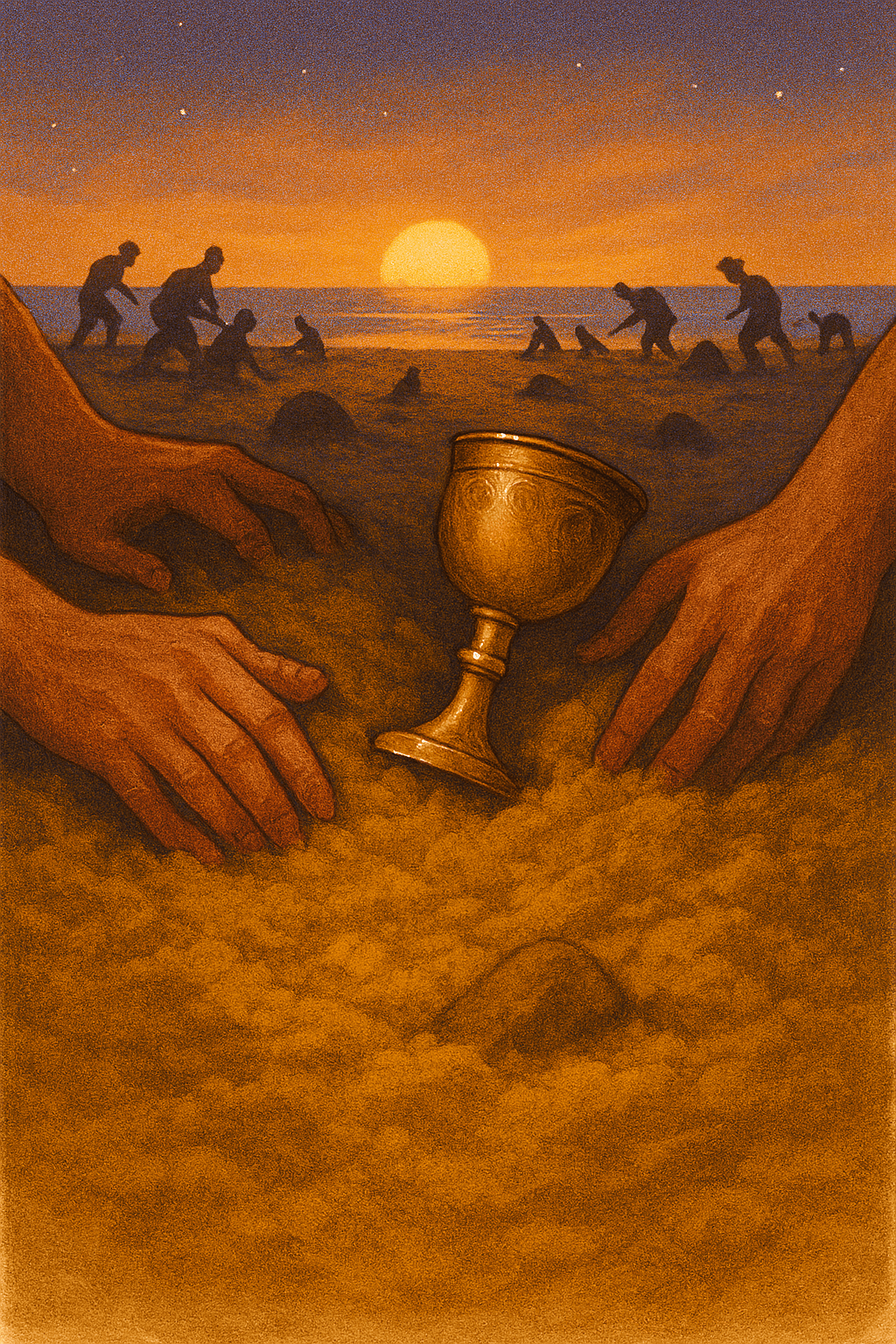

Sin entender mucho, Lucas se encaminó a la playa. El camino era cuesta abajo y parecía una carrera: mucha gente del pueblo también iba hacia allá. Vio rodar a Heliodoro, el panadero, que tras un paso en falso acabó con su obesa humanidad contra el monumento que señalaba la entrada al embarcadero. Quiso detenerse a ayudarlo, pero la inercia de la muchedumbre se lo impidió. Todos terminaron a la orilla del mar, moviendo aquella arena dorada con pies y manos. Cavaban enormes hoyos con la esperanza de encontrar algo.

En un rincón estaba doña Angustias, una de las beatas del pueblo, recitando a pleno pulmón versículos de la Biblia que se sabía de memoria, con voz aguda como graznidos de pájaro:

«El Señor es mi fuerza y mi escudo; mi corazón en él confía; de él recibo ayuda…»

Gritos de júbilo: alguien había encontrado una pulsera.

«Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido…»

Parecía como si la arena pariera oro. Lucas escarbaba también y se topó con una copa de oro macizo.

«Te doy gracias de todo corazón; me alegro contigo.

¡Cuántas maravillas has realizado en mi vida, Señor mío!»

Hasta el golpeado Heliodoro estaba sentado, llorando de alegría, con varias monedas doradas entre sus manos.

«… Quiero dar testimonio de tu bondad y ternura para conmigo y cantar,

Señor Jesús, lo que tú has hecho con mi historia…»

Lucas pensó que el verdadero milagro era que nadie golpeara a nadie, que todos se alegraran por los hallazgos de los demás. En verdad, aquel hecho inexplicable daría de comer a la gente del pueblo por varios meses, hasta que se regularizara la escasez de combustible. Él tendría dinero para enfrentar los tiempos que se avecinaban y el nacimiento de Mateo.

En otro tiempo y en otra vida, unos sabios lanzaban maldiciones. El tesoro para el niño, cargado trabajosamente en los camellos, se había desparramado inadvertidamente en una playa del Golfo Pérsico por la que pasaron camino a Belén. Las embestidas del mar ya lo habían devorado. Solo quedaba incienso, mirra y casi nada de oro.

Autor: Ana Laura Piera

Este relato fue publicado originalmente en este blog el 24 de diciembre del 2020.

Reflexión sobre este relato en Reflexópolis.